※ 이하 내용에서 다루는 발언은 손석구 배우가 남명렬 배우에게 손편지를 보내 사과를 전하고 본인의 의사를 해명한 것으로 일단락됐습니다. 본문은 그 사실을 공개하는 날(23일)보다 이전에 작성된 것을 미리 안내하는 바입니다 - 편집자 주

연기의 종류

배우란 무엇인가. 사전적으론 '연극이나 영화 따위에 등장하는 인물로 분장하여 연기를 하는 사람'이라고 나온다.

그러면 연기(演技)란 무엇인가?

: 배우가 배역의 인물, 성격, 행동 따위를 표현해 내는 일… 뭔가 멋진 일인 것 같다.

그렇다면 관객의 입장에서 자주 보게 되는 연기들에는 어떤 종류가 있을까? 크게 무대 연기와 매체 연기로 나뉜다. 연극이나 뮤지컬 등, 무대에 위치한 배우가 관객들을 향해 하는 것이 무대 연기, 그리고 영화나 드라마 등에서 편집을 거쳐 영상으로 감상하게 되는 것이 매체 연기라고 할 수 있다.

이 두 가지를 구분하는 일은 공허할 수 있다. 배우가 연기를 하는 행위란 극의 의미. 상황의 정서 혹은 캐릭터의 감정을 향한 일종의 여정이라는 면에서 근본적으론 다를 것이 없기 때문이다. 그러나 자세하게 들여다보며 차이점을 발견하는 것은 영화 - 연극의 매체적 특성 차이를 찾아내는 것만큼이나 흥미롭다.

두 배우의 이견

영화 <범죄도시2>(2022)와 드라마 <나의 해방일지>(2022)로 유명한 손석구 배우가 연극 <나무 위의 군대>로 오랜만에 연극 무대로 복귀한다. 그런데 손 배우가 연극에 복귀하며 지난날 연극계를 떠나있었던 이유를 언급하며 작은 소동이 일었다.

속삭이는 장면을 속삭이면서 연기하면 안 되는 게 가짜 연기라고 생각했기 때문

이에 불편한 감정을 드러낸 배우가 있었다. 연극을 중심으로 활동하는 45년 경력의 베테랑, 남명렬 배우였다.

손 배우의 발언부터, 남 배우의 반응까지 모두 반반은 응당한 군데가 있다고 생각한다. 지금부터 그 지점들을 살펴보자.

연극의 성질

연극에서 가장 크게 느끼는 매체의 특성은 현장감이다. 우선 당장 연기를 하는 배우, 그 배우가 놀 공간인 무대, 그리고 이것을 봐줄 관객으로 구성된다. 우리는 공연장에서 배우라는 존재와 함께 동일한 분량의 시간을 공유한다. 그래서 흔히들 '관객과 함께 호흡한다'라는 표현이 가능하다. 공연이 일단 시작하면 영화 극장과는 달리 출입도 제한되며, 음식 취식도 불가하다. 세계 공통으로 이런 규율이 있다는 것은 실시간으로 연기라는 행위를 하고 있는 사람에 대한 예우의 문제이기도 한 것이다.

이렇게 형성된 숨 막힐듯한 밀도는 연극적 장치로써 꽤 도움이 된다. 어떤 식이냐면, 당장 내 눈앞에서 진심을 다해 연기를 하는 배우가 어설프게 노인 분장을 한 젊은이라 하더라도 감안하고 감상을 하게 된다. 물론 그 젊은 배우는 늙은이의 동세와 습관 등을 보여주기 위해 최선을 다해 '자신만의 진실'을 보여주면 관객은 이에 감읍한다.

그러므로 연극의 제작진이 찾아줘야 하는 것은 매체에 걸맞은 전달 방식이다. 이것은 연극을 감상하는 극장의 특성에까지 연결된다. 손 배우가 말한 '속삭이는 연기를 속삭여서 연기'하면 뒷자리의 관객은 그 대사를 듣지 못하기 때문이다. 그래서 무대 연기에서 속삭이는 몸동작을 보여주지만 배에 힘을 잔뜩 넣어 꽤 큰 성량으로 분출하게 된다. 그러면 속삭여야만 전달될 수 있는 어떤 진실이 깨질 수 있다. 손 배우는 이것을 거짓이라고 표현한 것이다.

그래서 매체 연기에 길들여진 사람이 보기에 무대 위 연기는 가짜 같다고 느낄 수 있다. 왜냐하면 분명 연극이 현실을 반영했다고 해서 보러 왔는데, 우리는 현실에서 그렇게 말하지 않기 때문이다.

영화의 속성

반면 영화는 어떨까? 카메라 앞에 선 배우의 주변엔 (주로 붐) 마이크가 있다. 여기에 배우가 연극의 톤으로 대사를 한다면 어색할 것이다. 우리가 매체를 통해서 보게 되는 인물에게 베풀 수 있는 아량은 어설픈 노인 분장이 아니라 정말 노인이거나, 완벽에 가까운 특수분장이기 때문이다. 그래서 영화배우의 대사는 낮고 밀도 있어야 한다. 그리고 우리는 일상에서 그렇게 발화한다. 그렇다면 영화는 현실이고 연극은 거리가 있는 것, 그렇게 말할 수 있을까?

두 매체의 연기

영화는 현실일까? 형식부터 그렇지 않다. 만약 영화가 현실과 '완벽히' 똑같아야 한다면 편집을 해서는 안 된다. 우리가 보고 느끼는 것은 모두 연속이기 때문이다. 게다가 모든 장면은 인물의 시점 쇼트로 이루어져야 진정한 리얼리티가 성립된다. 그러나 우리는 그것을 영화라고 부르지 않는다. 관객은 연출과 편집으로 '가공된' 그림에 '가공된'소리가 입혀진 이것을 보고 울며 웃으면서 현실과 같다고 여긴다. 그리고 이것은 철저하게 연출자의 설계에 의해 만들어진다.

오히려 그런 특징 때문에 어떤 배우는 매체 연기를 혐오한다. 영화는 수많은 쇼트로 이루어져 있고, 그것을 끊어서 찍기 때문에 감정을 연속시키기엔 최악의 상황이기 때문이다. 그리고 자신이 해석한 연기가 다 적용되지도 않는다. 그것은 감독이라는 지휘자가 감정을 전달하는 방식을 배우의 연기로 할 것인지, 컷의 사이즈나 앵글의 질감으로 할 것인지, 음악을 깔 것인지, 멋진 조명으로 할 것인지에 따라 배우는 체스의 말처럼 취급될 수도 있기 때문이다. 배우는 지르고 싶은데 그 장면에서 감독의 필살기가 음악이라면, 연기는 억누르는 것이 알맞은 경우가 잦다.

연극은 공연시간 동안 연속적인 퇴적을 기반으로 클라이맥스를 향해 달려간다. 그래서 때론 극이 추구는 메시지에 대한 배우의 이해가 높을수록 전달력에 도움이 된다. 그러나 영화의 연속성을 만들어 내는 요소는 너무나 복잡하게 얽혀있다. 영화배우가 '작품의 메시지' 같은 말로 연기 지도를 받게 되면 황당할 수 있다. 연속이 불가한 환경에서 리얼한 톤을 끄집어 내기 위해 우선 필요한 것은 주로 단순함이기 때문다.

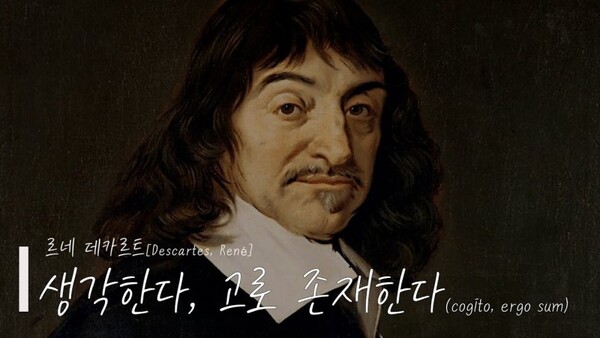

만약 연극이 가짜라고 한다면, 극을 보고 우리가 느끼게 되는 감정도 가짜인가? 아니라고 답할 것이다. 그렇다면 그 매개가 되는 배우의 행위는 얼마나 진실에 가까운 것이겠는가? 적어도 관객에게 맞닿았다면 본인에게는, 데카르트의 말만큼이나 진실일 것이다.

영화나 연극이나 모두 허구의 것을 가공하여 진짜처럼 만드는 작업이다. 각자 보여 줄 수 있는 진실에 접근하는 방법은 미디어의 특성만큼이나 다르다. 기술의 발달로 연극에서도 낮고 밀도 넘치게 할 수 있고, 뮤지컬은 아예 영화의 한 장르가 됐다. 무엇이 옳다 그르다가 아닌 매개체가 품은 속 뜻을 사유하며 감상한다면 얻어가는 것이 더욱 풍부해질 것이다.

프리랜서 막노동꾼 이정현